―地域や企業から信頼と共感を得るNPOになろう!―

本セミナーは、地域の課題を、NPOだけではなく、地域をよく知る企業や住民と一緒になって課題解決に取り組むために、一緒に動いていくにはどのようにしたらよいのかを学ぶために開催するものです。企業や個人ボランティア等への連携及び協働を提案する際に、NPOとして理解しておくべきことを是非学びにお越しください。

県内の企業等との連携を検討または模索されているNPO関係者はもちろん、行政や企業の方々にも今後のご参考となる内容となります。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

【学びのテーマ】

・活動に共感を得るためのノウハウ

・企業等の連携を図るためのポイント

・NPOの財源確保に関する知識

【日時】

平成30年9月7日(金)13:30~15:30(13:00開場)

【会場】

大通り会館リリオ 3階イベントホール

(盛岡市大通1-11-8)

【講師】

東森 歩 氏

(日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー/日本食育コミュニケーション協会 講師)

1972年高知県高知市生まれ。1995年、高知県内スーパーマーケット入社。

同社グループ事業であるレンタルビデオ店店長を経て、営業本部地域交流マネージャーを経験。

2012年、企業の社会貢献事業を通じて企業価値を高めるコンサルタント

「ファン度レイジング・マーケティング」を設立。同代表を務める傍ら、

現在NPO高知市民会議理事長等を兼任。

【対象】

・NPO関係者(まちづくりサークル、NPOを立ち上げを考えている方など)

・行政担当者

・県内企業の皆様

【定員】

50名

【参加費】

無料

【申込期限】

平成30年9月6日(木)18:00まで

【お問合せ/お申込み】

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4F

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201

Mail:ohmukai@ifc.jp

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「組織の共感力向上セミナー盛岡申込」としていただき、

お名前、会社名(所属先)、連絡先をご記入ください。

【主催】

岩手県

【運営】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

*本事業は平成30年度NPO等の運営支援事業の一環として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県より受託し、事業運営を行っております。

お知らせ】

「県内企業×NPO 岩手交流会」 盛岡市開催 参加団体募集中!

平成30年10月下旬開催予定 ご興味のある方は事務局までお問い合わせください。

県内企業や個人ボランティア等と交流を深め、協働を目指しませんか?

―地域や企業から信頼と共感を得るNPOになろう!―

本セミナーは、地域の課題を、NPOだけではなく、地域をよく知る企業や住民と一緒になって課題解決に取り組むために、一緒に動いていくにはどのようにしたらよいのかを学ぶために開催するものです。企業や個人ボランティア等への連携及び協働を提案する際に、NPOとして理解しておくべきことを是非学びにお越しください。

県内の企業等との連携を検討または模索されているNPO関係者はもちろん、行政や企業の方々にも今後のご参考となる内容となります。皆様のご参加をお待ち申し上げます。

【学びのテーマ】

・活動に共感を得るためのノウハウ

・企業等の連携を図るためのポイント

・NPOの財源確保に関する知識

【日時】

平成30年9月6日(木)13:30~15:30(13:00開場)

【会場】

陸前高田市コミュニティーホール 中会議室

(陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3)

【講師】

東森 歩 氏

(日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー/日本食育コミュニケーション協会 講師)

1972年高知県高知市生まれ。1995年、高知県内スーパーマーケット入社。

同社グループ事業であるレンタルビデオ店店長を経て、営業本部地域交流マネージャーを経験。

2012年、企業の社会貢献事業を通じて企業価値を高めるコンサルタント

「ファン度レイジング・マーケティング」を設立。同代表を務める傍ら、

現在NPO高知市民会議理事長等を兼任。

【対象】

・NPO関係者(まちづくりサークル、NPOを立ち上げを考えている方など)

・行政担当者

・県内企業の皆様

*ご興味のある方であれば、どなたでも参加できます!

【定員】

50名

【参加費】

無料

【申込期限】

平成30年9月5日(水)18:00まで

【お問合せ/お申込み】

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4F

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201

Mail:ohmukai@ifc.jp

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「組織の共感力向上セミナー陸前高田申込」としていただき、

お名前、会社名(所属先)、連絡先をご記入ください。

【主催】

岩手県

【運営】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

*本事業は平成30年度NPO等の運営支援事業の一環として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県より受託し、事業運営を行っております。

【お知らせ】

「県内企業×NPO 岩手交流会」 陸前高田市開催 参加団体募集中!

平成30年10月下旬開催予定 ご興味のある方は事務局までお問い合わせください

県内企業や個人ボランティア等と交流を深め、協働を目指しませんか?

来る8月25日(土)、福島市にて准認定ファンドレイザー必修研修が開催されます。

東北では仙台・盛岡についで、福島県内では初の開催です!

登壇講師は、共に東北チャプター共同代表の鈴木美紀、山崎庸貴の両氏。

世界的な知識体系を、東北の実情も踏まえながら分かりやすく解説します。

ぜひ沢山の方に受講していただけますよう、ご案内いたします!

この研修では、ファンドレイジングの知識を体系的にまとめた約400頁のテキスト(当日配布)を用い、

組織の成長戦略、寄付・会費・助成金を得るための戦略や基本スキルを学びます。

ファンドレイジングの全体像を理解でき、自分の体験や個々の研修などで得る学びを体系化することができます。

(こんな方におススメ!)

・ファンドレイジングに関心のある方

・ソーシャルビジネスを立ち上げようと思っている方

・組織のマネージャー、ファンドレイザー、広報担当の方

・ソーシャルマネーの動きの全体像を知りたい方

(受講者の声)

・ファンドレイジングに対して何となく理解していたことが、体系的に整理できました。

・内容が大変充実していて、実務に即役立てたいと思います。

・NPOのみならず、全てのマネジメントを行う者にとって、役立つ内容でした。

・実務経験のない学生の私でもファンドレイジングを体系的に理解することができました。

・1年後、私の関わる団体はきっと生まれ変わっていると思います。

日時:8月25日(土)10:00~17:00(締切8月21日)

会場:福島テルサ

講師:

鈴木 美紀(認定ファンドレイザー/特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター スタッフ)

山崎 庸貴(認定ファンドレイザー/一般財団法人ふくしま百年基金 代表理事)

受講価格:日本ファンドレイジング協会 会員¥ 10,800、非会員¥ 16,200(税込)

※准認定ファンドレイザー資格取得を目指される方は、受験資格に必要なIDコードを

付与するものですので終日を通じて受講していただく必要があります。

(遅刻・早退について、1時間以上を経てのご入出場はIDコード付与の対象となりません。)

詳しくはこちらから!

http://jfra.jp/event/7393

西日本豪雨災害への対応について、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の依頼により、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)の一員として、

いわて連携復興センターより大向昌彦が愛媛県(主に宇和島市・大洲市・西予市)に入りました。

主にJVOADとともに、県、各市行政・社協との調整、活動団体の把握、情報共有会議運営に従事する予定です。

派遣期間は7月28日~8月10日です。

なお、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)からは、

細川加奈子(遠野まごころネット)が岡山県へ、井上恵太(遠野まごころネット)が広島県へそれぞれ支援に入っています。

また、8月6日から11日まで、共同代表 寺井良夫が愛媛県大洲市にて災害ボラセン運営のサポートを行う予定です。

INDSの活動は下記をご覧ください。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

日を追うごとにメディアでの報道が少なくなっていますが、

西日本豪雨の被災地では、まだまだ支援が必要な状況と聞きます。

皆様におかれましても、できる範囲の支援を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

岩手県は近年、東日本大震災・台風10号豪雨災害などの自然災害を経験し、発災後の支援活動におけるニーズや課題を通じ、平時から災害に対する備えの重要性を痛感しました。また、災害ボランティアセンター設置後のボランティア活動において、床下浸水した家屋の泥出し手順等について支援者側が把握できていない現状でもあります。

本研修は、行政・社協・NPOや市民が合同で床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識を学び、ワークでの実技を通じ効果的な手順を取得します。また、研修の学びから地域の防災力を向上させるとともに、今後起こりうる災害時に迅速なボランティア活動の実現と、一日も早い被災者の生活再建につなげることを目的とします。

大阪府北部地震、西日本豪雨災害など今年に入り大規模な災害が頻発している状況の中、次に起こりうる災害への備えにつながる貴重な機会と捉えております。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

床下浸水した家屋の泥出し等に関する基礎知識取得研修

日時:平成30年8月25日(土) 10:30~15:00(開場10:00~)

場所:社会福祉法人 雫石町社会福祉協議会

対象:⑴県・市町村行政防災(災害)担当課

⑵市町村社会福祉協議会職員

⑶NPO団体職員、個人ボランティア等テーマに関心のある方

参加費:無料

参加者定員:30名程度

参加申込期限:8月22日(水)18:00まで

主催:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

協力:

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

社団福祉法人 雫石町社会福祉協議会

いわてNPO災害支援ネットワーク

後援:岩手県

事務局:

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1‐3‐1 おでんせプラザぐろーぶ4F

Tel:0197‐72‐6200 Fax:0197‐72‐6201

E-mail:ohmukai@ifc.jp

申込用紙にご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか

氏名・所属・ご連絡先をご明記の上、ohmukai@ifc.jpまでご連絡ください。

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「8/25 研修参加申込」としてお送り願います。

本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」を特定非営利活動法人いわて連携復興センターが受託し、開催するものです。

プログラム

10:30~12:00

講義:「技術系ボランティアに係る知識と安全衛生」

・近年の災害における技術系支援の連携事例

近年の大規模災害(熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨など)から、災害ボランティア活動の特徴や技術系NPOと災害ボランティアセンターの連携についてお話しいただきます。

・ボランティア活動と安全衛生

ボランティア活動やボランティアコーディネートを行う上での安全衛生・危険予知に関するワークショップを行います。

講師:

風組関東 代表 小林 直樹 氏

一般社団法人OPEN JAPAN 副代表 肥田 浩 氏

12:00~13:00

昼食・休憩

13:00~15:00

講義&実技(ワーク):「床下対応基礎講習」

災害ボランティア活動で使用する資機材の取り扱い、災害ボランティア向けの装備と資機材に関する知識を踏まえ、床下泥出しに関する一連の流れを体験します。

講師:

風組関東 代表 小林 直樹 氏

一般社団法人OPEN JAPAN 副代表 肥田 浩 氏

トヨタ財団では、平成30年9月1日~10月10日にかけて「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ― 地域に開かれた仕事づくりを通じて―」をテーマに 「国内助成プログラム」の公募を実施します。国内助成プログラムは、 地域課題解決とその担い手育成を目的に、事業実施に向けた調査を対象とした「しらべる助成」と事業を対象とした「そだてる助成」の二つの枠組みを設定しています。

地域の課題は、単体で発生することはなく複数の要因が絡み合って生じていることが多いと思います。それゆえ、地域課題の解決を実現するためには、まずはじめにその課題の問題構造(背景や要因)や関係者を把握するなどが重要と考えます。トヨタ財団「国内助成プログラム」で「しらべる助成」という枠組みを設定しているのはそうした問題意識によるものです。

公募説明会では、トヨタ財団担当者より、国内助成プログラムの趣旨や具体的な助成事例をご説明するとともに、特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センターの若菜千穂常務理事より、NPO等が行う調査や事業の組み立て等についてお話をいただきます。個別相談にも対応いたしますので、ご応募をご検討の方はお気軽にぜひご参加ください。

トヨタ財団国内助成プログラムの募集要項・企画書は、トヨタ財団のウェブサイト

https://www.toyotafound.or.jp/ に掲載されています。

*特に個別相談をご希望される方は、ご一読の上ご参加頂けましたら幸いです。

【日 時】

平成30年8月20日(月)13:30~16:00(開場13:00)

【会 場】

いわて県民情報交流センター(アイーナ) 研修室810

(〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号)

【内 容】

・トヨタ財団国内助成プログラムのご紹介

・ミニ講義「事業の組み立てから、スタート・モニタリングまで」

特定非営利活動法人いわて地域づくり支援センター 常務理事 若菜千穂 氏

・全体質疑&相談

・個別相談

【申込期限】

平成30年8月17日(金)18:00

【参加費】

無料

【定員】

30名(事前予約制)※参加者定員になり次第予約を締め切らせていただく場合がございます

【お問合せ/お申込み】

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4F

Tel.0197-72-6200 Fax.0197-72-6201

申込用紙をご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか

必要事項をご明記の上、 n.segawa@ifc.jp までご連絡ください。

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「公募説明会盛岡申込」としていただき、

お名前、会社名(所属先)、連絡先をご記入ください。

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)より、下記イベントのお知らせです。

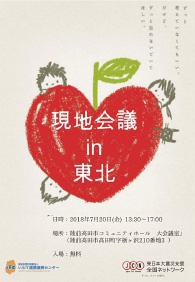

現地会議 in 東北

~全国を巻き込む、担い手をはぐくむ~

JCNでは、7月20日(金)、岩手県陸前高田市にて

「現地会議 in 東北」を開催いたします。

被災地・被災者を支援している民間団体等の連携を促し、

支援活動を続けるうえで抱える問題や課題を共に考える場「現地会議」を、

これまで被災3県にて定期的に開催しています。

今年度初の現地会議である「in東北」として開催する本会は

「全国を巻き込む、担い手をはぐくむ」をテーマに、基調講演、事例報告、

グループワークを通じて、地域で活動している中での「課題」と「解決策」、

そのために必要な「担い手」や「関わり方」について整理・可視化します。

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

【追加情報】

西日本にまたがる広域災害となり、いまだ被害の全容が把握できていない西日本豪雨災害について、

「現地の状況が知りたい」「今、何ができるのか」という皆様の声を多く耳にしています。

だからこそ、現地会議の場を活用し、西日本豪雨災害の現状とこれからをまずは「知る」場を設けました。

豪雨災害の被災地となった場所は、東日本大震災時にも多く支援をいただいた地が多く含まれております。

現地に入った方々の声を聞き、今だからこそ「何ができるのか」。

ぜひご参加の上、この機会をご活用いただければと思います。

開催概要(予定)

───────────────────────────────────

【タイトル】

現地会議 in 東北

~全国を巻き込む、担い手をはぐくむ~

【日時】

2018年7月20日(金)13:30~17:00(予定)※開場13:00

【会場】

陸前高田市コミュニティホール 大会議室

(岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3)

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/fukkou/community/hall/hall.html

【開催目的】

長期化する復興に向け「多様な課題」に立ち向かうべく、担い手をはぐくみ、

全国を巻き込むためのプロセスを参加者全員で創り上げます。

基調講演、事例報告、グループワークを通じて、地域で活動している中での「課題」と「解決策」、

そのために必要な「担い手」や「関わり方」について整理・可視化します。

【ご参加いただきたい方々】

・東北復興に取り組む方々。

・東北への関わり方を考えている方々。

【その他】

・当日は、マスコミ等の取材があります。

・富士ゼロックス株式会社復興推進室様のご協力により、動画配信を予定しています。

※ご来場いただけない遠方の方々も、ぜひ動画閲覧でご参加ください。

※会場の回線状況により音声のみの配信となる場合があります。ご了承ください。

プログラム(予定)

───────────────────────────────────

▼基調講演「『関わり方を提案していく』ということ」

─────────────────────────

岡本翔馬 氏(認定NPO法人桜ライン311 代表理事)

桜ライン311が考える「担い手」とは何か?

多様な資源を巻き込む為に提案している「関わり方」とは?

桜ライン311の取り組み事例から学びます。

▼事例報告「私が東北から伝えたい『担い手と関わり方』」

───────────────────────────

活動している中での「課題」と、想定している「解決策」、そしてそのために必要な「担い手」とは何か、

地域外へ提案したい(している)「自組織との関わり方」について、6団体の事例を聞きながら考えます。

[登壇者]

〇岩手県

鈴木悠太 氏(NPO法人クチェカ 事務局長)

戸塚絵梨子 氏(株式会社パソナ東北創生 代表取締役)

〇宮城県

石井優太 氏(公益財団法人共生地域創造財団 事務局長)

小野寺真希 氏(合同会社moyai コミュニティーデザイナー/気仙沼まち大学運営協議会 地域おこし協力隊)

〇福島県

青木淑子 氏(NPO法人富岡町3・11を語る会 代表)

中鉢博之 氏(NPO法人ビーンズふくしま 常務理事・事務局長)

▼追加 「西日本豪雨災害の現状とこれから」

───────────────────────────

西日本豪雨災害の今を知り、これから何ができるのか、現地視点と広域ネットワークの視点で学びます。

〇INDS(いわてNPO災害支援ネットワーク)

〇JVOAD(NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)

▼グループワーク「全国を巻き込む、担い手をはぐくむ」

──────────────────────────

必要としている「担い手」を具体化し、地域外からの「関わり方」をどこ(誰)に向けて、

どのように提案していくかを、参加者参加型で整理・可視化します。

この場だけのものにせず、全国へ発信・提案していくためのステップとなることを目指します。

──────────────────────────────────────────

【共同主催】NPO法人いわて連携復興センター、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

【協力】富士ゼロックス株式会社 復興推進室

【運営】復興庁「平成30年度被災者支援コーディネート事業」

──────────────────────────────────────────

【お問合せ先】

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

NPO法人いわて連携復興センター

事務局:高田

Tel. 080-9010-8425 メール: takada@ifc.jp

http://www.jpn-civil.net/

3.11メモリアルネットワーク~被災3県で学びあう震災伝承~

東日本大震災発災から 7 年の経過とともに、岩手・宮城・福島各県において震災遺構や祈念公園の整備がすすめられ、各地で活動している語り部さん等、伝承の担い手同士の連携の機運が広がってきています。

首都直下地震や南海トラフ地震の危険性も高まり、各地で災害が起こり続けている今、共に課題に向き合い、解決してゆくための連携組織の構築が急務となり、宮城県石巻市を中心に「3.11 メモリアルネットワーク」が発足しました。

宮城県内の連携に留まらず、震災から 7 年にわたり取り組んで来られた軌跡やノウハウをお持ちの岩手県の皆様にご協力をいただき、被災 3 県が手を携えてつながってゆくことができれば、これほど心強いことはありません。

そのため、本会は 3.11 メモリアルネットワークの活動についてご説明させていただくと共に、皆様からご意見を頂戴する場として開催させていただきます。

日時:2018年7月30日(月)14:00~16:45 (受付13:30~)

会場:大船渡市民防災観光交流センター2階 多目的室(岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前地内)

対象:①震災伝承または交流人口に関連する行政担当課の方

②震災伝承に関する活動を行う または関心のある機関・団体・個人の方

定員:30名程度

参加費:無料

申込み:裏面の申込み用紙にて、7 月 26 日(木)迄に FAX 又はE メールで事務局までお申込みください。

共催:3.11 メモリアルネットワーク / 特定非営利活動法人いわて連携復興センター

3.11メモリアルネットワークとは

3.11 メモリアルネットワークは、東日本大震災の伝承に携わる個人・団体からなる民間の広域ネットワーク組織で、将来にわたる継続的な伝承活動を支え、社会の困難に立ち向かう活力ある人・地域づくりに取り組むことを目的に 2017 年 11 月に発足しました。

プログラム

13:30~14:00 受付

14:00~14:10 開会・趣旨説明

14:10~15:15 3.11メモリアルネットワーク活動紹介

・結成の経緯

・組織概要

・活動内容

・311 メモリアルネットワーク基金 ・各プロジェクトについてのご紹介

15:15~15:45 意見交換

15:45~16:00 質疑応答

16:00~16:45 名刺交換等交流

16:45 閉会

【事務局】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当:葛巻・瀬川(奈))

〒024-0061 岩手県北上市大通り 1-3-1

おでんせプラザぐろーぶ4F 電話:0197-72-6200

FAX:0197-72-6201 E-mail:n.segawa@ifc.jp

「平成30年台風第7号及び前線等による被害」に関して

この度の平成30年台風第7号及び前線等において、

被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災された皆様の一日も早い復旧と復興を祈念いたします。

浸水したまち、避難されている方々、家屋に入った大量の土砂。

被災地域の映像が流れる度に心が痛みます。

被災地が岩手から遠く離れていようとも、私たちは今ここからできる支援を出来る限り行っていきたいと思います。

下記募金サイトは、私たちが日頃お世話になっている団体です。

皆様のご支援・ご協力を御願い申し上げます。

■特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

被災地の被害状況の把握や連携体制の構築を行う団体です。

http://jvoad.jp/

■公益財団法人みんなでつくる財団おかやま ももたろう基金

これから岡山県で支援活動するNPO等の活動支援金に使われます。

https://momotarosaigai.jp/

■日本財団CANPAN

平成30年7月豪雨 NPOによる救援活動・ボランティア活動に関する情報がまとまっています。

http://blog.canpan.info/cpforum/archive/1451

■全国社会福祉協議会

台風7号及び梅雨前線による災害(第1報) 2018/07/08掲載

被災地支援・災害ボランティア情報がまとまっています。

https://www.saigaivc.com/20180708/

【NPO・NGO等支援団体への支援金】

■特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000005612.html

■国際協力NGOセンター(JANIC)

http://www.janic.org/

また、いわて連携復興センターも加盟している

いわてNPO災害支援ネットワークでも岩手から出来ることの検討を始めました。

https://www.facebook.com/IDRNPONW/

支援に関する情報は、今後適宜発信してまいります。

【東北のファンドレイジングを知るサロン】

東北のファンドレイザーの活動を知り、更には参加者同士のつながりも深めるサロンを開催します。

ファンドレイジング協会の会員だけでなく、「ファンドレイザーって何?」という興味のある方も参加大歓迎です!

都市圏からも参加頂けるように送迎必要な方は、12:15までに石巻駅集合となります。(申込時連絡ください)

〇日程

2018年7月14日(土) 13時~17時

※申込期限を7/12とさせて頂きます!

〇参加費

会員500円 非会員1000円

〇選択研修3ポイント付与されます!

http://jfra.jp/cfr/what#s_1

認定ファンドレイザー試験に必要なポイントをゲットできます

〇場所

12:15石巻駅集合(乗り合いで移動) もしくは13:00 イシノマキ・ファーム集合

宮城県石巻市北上町女川字泉沢13(石巻駅から車で40分)

14:30からは、石巻・川のビジターセンター研修室にて開催

〇当日スケジュール

13:00~14:00 一般社団法人イシノマキ・ファーム 講師 高橋由佳さん

Village AOYAにてフィールド見学、活動の経緯について高橋由佳さんからお話しを聞きます。

14:30~17:00 石巻・川のビジターセンター研修室

・天性のナチュラルファンドレイザー 高橋由佳さんの秘密 講師:さなぶり 鈴木祐司氏

*講師同士の対話形式で進行

・参加ファンドレイザーの活動紹介

・ファンドレイジングに関するそれぞれの悩みを聞きあい、ヒントを得るワーク

・交流機会をつくります。

18:00頃 石巻駅着予定(乗り合いで移動)

その後有志で石巻の夜のフィールドワーク(予定)

主催 日本ファンドレイジング協会 東北チャプター

共催 NPO法人いわて連携復興センター

申込・連絡先

日本ファンドレイジング協会 東北チャプター 7月サロン担当 葛巻徹

kuzumaki@ifc.jp

申込には下記お願い致します。

・氏名

・所属

・役職

・交通手段

・ファンドレイジング実践の悩み(あれば)

災害時の各種支援活動において、行政・社協・NPO等による官民連携が果たす役割には大きな期待が寄せらせています。しかし岩手県におけるその連携体制は未だ弱く、必要な支援を地域で安定的に供給するためには地域の防災力向上が必要であり、特に適切な人材の確保と育成が必要不可欠です。

本セミナーは、行政・社協・NPO等が平時から顔の見える関係を構築し、災害ボランティアセンター設置・運営に関する知識・ノウハウや災害時の官民連携の重要性を理解し、次に起こりうる災害に備えることを目的とします。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

下記詳細

第1回「災害ボランティアセンター設置・運営に係る連携構築セミナー」

日時:平成30年7月4日(水) 11:00~16:00(開場10:30~)

場所:いわて県民情報交流センター アイーナ804A

対象:⑴県・市町村行政防災(災害)担当課

⑵市町村社会福祉協議会職員

⑶NPO団体職員等テーマに関心のある方

参加費:無料

参加者定員:50名程度

参加申込期限:6月27日(水)18:00まで

プログラム

11:00~12:00

講義:「災害ボランティアセンター設置・運営における官民連携の重要性」

・防災における行政・社協・NPO・ボランティア等との連携・協働ガイド

近年の災害において、行政・社協・NPO等による連携・協働が推進される中で、何故連携が求められ、連携することでどのような効果が得られるかなど、官民連携推進における基礎知識を学びます。

・全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の取り組み

東日本大震災時に明らかになった、ボランティアや支援団体と政府・行政・社協などとのコーディネーションの課題に基づき、災害時の被災者支援活動が効果的に行われるよう、関係者同士の「連携促進」および「支援環境整備」を図ることを目的として設立されたJVOADの取り組み、今後の岩手県との関わり等についてご説明いただきます。

・県内または他地域の官民連携事例

台風10号における岩泉町、熊本地震、九州北部豪雨など、県内外で近年発災した災害時の官民連携事例から、具体的な連携方法等を学びます。

講師:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

事務局長 明城 徹也 氏

12:00~13:00

昼食・休憩

13:00~16:00

グループワーク:「災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル活用法」

・災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル 概要説明

岩手県社会福祉協議会が発行する「岩手県内市町村社会福祉協議会 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル」に基づき、概要ならびにポイントを学びます。

・災害ボランティアセンター活動計画 作成シミュレーション

災害発災直後から8週間後までの、災害ボランティアセンター活動の見通しなどについて参加者間で連携・協働をシミュレーションします。

講師:岩手県社会福祉協議会 地域福祉企画部

斉藤 穣 氏 藤村 咲綺 氏

助言者:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

事務局長 明城 徹也 氏

主催:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

協力:社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会 いわてNPO災害支援ネットワーク

後援:岩手県

事務局:

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:大向

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1‐3‐1 おでんせプラザぐろーぶ4F

Tel:0197‐72‐6200 Fax:0197‐72‐6201

E-mail:ohmukai@ifc.jp

申込用紙にご記入いただき、0197-72-6201にFAXいただくか

氏名・所属・ご連絡先をご明記の上、ohmukai@ifc.jpまでご連絡ください。

※ E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「7/4セミナー参加申込」としてお送り願います。

本セミナーはYahoo!基金「2017年度東日本大震災復興支援助成」を特定非営利活動法人いわて連携復興センターが受託し、開催するものです

日本NPOセンターさんより、下記大和証券フェニックスプログラムと

公募説明会のご案内(5月9日(水)15:00~16:30@釜石)をいただきました。

(いわて連携復興センターでは、本助成金の周知と公募説明会の現地協力をさせていただいております)

組織の人材育成に活用できる助成金です。説明会の参加と併せ是非ご検討下さい。

(以下、ご案内)===================================================

日本NPOセンターでは「東日本大震災現地NPO応援基金[特定助成] 大和証券フェニックスジャパン・プログラム」において、2018年度の助成事業を募集いたします。

東北3県で活動するNPO団体のスタッフ人材育成を応援するプログラムです。

ご応募お待ちしております。

==============================

日本NPOセンター・東日本大震災現地NPO応援基金[特定助成]

大和証券フェニックスジャパン・プログラム2018

-被災地の生活再建に取り組むNPOの人材育成-

応募要項 http://www.jnpoc.ne.jp/?p=15062

応募受付期間 2018年6月4日(月)~6月11日(月)必着

==============================

■助成趣旨

東日本大震災の復興支援(被災者の生活再建等の支援)のため、NPOの果たす役割には、大きな期待が寄せられています。

しかしその組織基盤は未だ弱く、必要な支援を自力で安定的に供給するためには組織の基盤強化が必要であり、特に適切な人材の確保と育成が必要不可欠です。

このプログラムでは、将来にわたり組織の中核を担う人材を、雇用から支援し、育成することで、被災地の復興を支援します。

■概要

[助成期間] 2018年10月~2019年9月(1年間)

[助成金額・助成対象件数] 1件あたり500万円以内 / 助成総額:3,200万円程度

■助成対象

岩手県、宮城県、福島県等において、被災者の生活再建の支援もしくは震災によって顕著になった地域課題の解決を、長期的な視点で実施する「現地NPO」に助成します。

特に、次のいずれかの目的をもつ活動を行う団体を対象とします。

※ここでいう「現地NPO」とは、上記3県に事務所を置き各地域の市民が自発的に活動する民間非営利団体を指しています。

①社会的に弱い立場にある被災者(子ども、高齢者、障がい者、女性等)の生活再建を支援

②帰還地域などで、被災者の安心・安全な居住・生活基盤の再建を目指した復興まちづくりを支援

③地域課題の解決を目的とした上記2点の活動を行う団体を支援し、コーディネーションによって連携を推進する支援

【助成金使途】

対象職員の雇用を継続し、その育成を図るための費用で、下記を含めることができます。

(1)研修費:対象職員の育成を図るための諸経費。

(2)人件費(育成支援金):対象職員の人件費で上限300万円

(3)育成責任者(スーパーバイザー)の指導料:育成に係る団体内部の育成責任者の指導料で3万円以内/月

(4)運営・管理費:一般管理費(助成希望金額の10%以内)。

※以上は抜粋ですので、ご応募の際は応募要項を必ずご確認ください。

==============================

◇◆◇応募説明会を開催します◆◇

NPOスタッフの人材育成にはどんな方法があるのか、参考にしていただけます。

応募を検討される方は、お近くの会場に是非ご参加ください。

説明会申込はウェブサイトから http://www.jnpoc.ne.jp/?p=15067

<公募説明会日程>

[福島会場] 5月7日(月)13:30~15:00

[宮城会場] 5月8日(火)10:00~11:30

[岩手会場] 5月9日(水)15:00~16:30

==============================

【助成に関する問い合わせ・応募先】

特定非営利活動法人 日本NPOセンター

「大和証券フェニックスジャパン・プログラム」担当(山本)

〒100-0004東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル245

TEL 03-3510-0855 FAX 03-3510-0856

岩手県NPO活動交流センター様より、下記セミナーのご案内をいただきました。いわて連携復興センターも共催させていただきます。みなさまのご参加をお待ちしております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【開催概要】

特定非営利活動促進法(NPO法)の制定・施行から20周年となる2018年。NPO法人は、全国で5万団体を超えており、岩手県内では493団体(平成30年3月1日現在)。地域社会の一部を担うまでに成長しました。

しかし、少子高齢化による地域コミュニティの維持、空き家増加、遊休農地などの拡大、子どもの貧困、そして東日本大震災以降の生活再建等数えきれないほどの様々な課題があふれています。

このような課題を解決するには、地域に対する「想いや共感」をキーワードにしながら、新しい財源の規模感、必要となる要件等を関係者間で共有することが第1歩となります。地域の課題解決や、活用できる財源を増やすためという大きな目標に向かい、行政とNPO、或いは税理士や弁護士、行政書士や司法書士等の関係する士業の方々と力を合わせることでどのようなことが可能となるのか。他地域における実践例をもとにお話を頂き、岩手・盛岡での展開の可能性を参加者の方々と考えたいと思います。

【開催日時】平成30年4月23日(月) 13:30~15:30

【会 場】アイーナ703号室

【内 容】

資金循環の仕組みについて全国の事例(コミュニティ財団、ふるさと納税、行政の多様化する資金支援、地方銀行とNPOの協働など)の紹介。みんなで考える仕組み~ワークショップ。

・講演「地域の資金循環の仕組み(仮)」(80分)

・意見交換「みんなで考える、岩手の資金循環の仕組み(仮)」(30分)

【講 師】

公益財団法人地域創造基金さなぶり 専務理事 鈴木祐司氏

(話題提供者:NPO法人いわて連携復興センター 葛巻徹氏、大吹哲也氏 NPO法人いわてNPOフォーラム21:川村和寛氏)

【対 象】行政、金融機関、税理士・税理士・行政書士・司法書士士業、NPOなどの担当者 30名(定員)

【参加費】無料

【定 員】30名

【主 催】岩手県NPO活動交流センター

【共 催】公益財団法人地域創造基金さなぶり NPO法人いわて連携復興センター

【協 力】いわてソーシャルビジネスサポートネットワーク

【お申込み・お問合せ】

岩手県NPO活動交流センター

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号 いわて県民情報交流センター(アイーナ)6F

Fax.019-606-1765 E-mail : n-katsu@aiina.jp

*下記、お申し込み先まで団体名、参加者氏名を明記して、FAX又はメールでお申込み願います

【申込締切】4月20日(金)

4月24日(火)、陸前高田市コミュニティホール 中会議室にて下記の勉強会を行います。皆様のご参加をお待ちしております。

【開催背景】

東日本大震災から8年目。これまでは多くの方の想いや志からの民間助成金、そして行政の補助金のような財源が広く活用されてきました。しかし、そういった資金は減少していく一方、被災地においては、少子高齢化、地域課題解決の担い手不足、再建後の生活不安などの課題が山積しており、NPO等民間で公益サービスを担う必要性が議論されています。被災地以外において、現在、様々な地域の課題解決の為の循環する資金について議論されており、それを是非岩手でも学ぶ必要があります。

【目的】

現在、全国的に、コミュニティ財団、ふるさと納税の活用、遺贈寄付、休眠預金など様々な地域の課題解決の為の市民の意志を反映させる循環する資金について議論されています。復興、地方創生、元々の地域課題の改善解決などの担い手である、行政、NPO、企業、社協など地域の皆さんに是非こういったキーワードについて触れて頂き、岩手における資金循環について考える機会となることを目的とします。

【対象】

地域で活動するNPO、企業、行政などの担当者 30名程

【日時・場所】

平成30年4月24日(火) 14時~16時

陸前高田市コミュニティホール 中会議室

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/fukkou/community/hall/hall.html

【内容】

地域の課題解決の循環する資金の仕組みとしての「コミュニティ財団」「ふるさと納税」「遺贈寄附」「休眠預金」の全国的な状況についてを講師からご紹介頂きます。岩手県、そして市町村単位で取り組める仕組みについてのヒントを得て、考える場とします。

【講師】

公益財団法人地域創造基金さなぶり 常務理事 鈴木祐司氏

1977年千葉県生まれ。小学5年生の時に不登校。東京都内の不登校の子どものための居場所(NPO)で過ごし、97年に米国を本拠地とする青少年を支援する財団の日本事務局に入局。企業のCSRとして実施するNPO向けの助成事業 の企画・運営を担当、5年で1億円弱の資金を仲介する。06年に退職後、都内私立大学の非常勤講師等をへて教育系NPOに勤務。震災後に新しいコミュニティ財団の設立業務に従事し、現職。発災後5年が経過し、NPO支援と創業支援事業に計16億円弱の資金を調達・支援。今後はオープンデータや多機関連携型事業の推進、及び次の10年を支える資金調達に奔走している。全国コミュニティ財団協会の副会長も務める。

【主催・共催】

主催:NPO法人いわて連携復興センター

共催:公益財団法人地域創造基金さなぶり 岩手県NPO活動交流センター

協力:陸前高田NPO協会

【申し込み/お問合せ】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター 担当:高田

〒024‐0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4F

mail: takada@ifc.jp TEL:0197-72-6200

※お名前・ご所属・ご連絡先を明記ください。

2018年3月17日~18日に東京で開催された「ファンドレイジング・日本2018(FRJ2018)」の振り返り会を岩手県花巻市で開催します。東北チャプターから参加したメンバーによる報告と情報交換のセッションを行い、今回参加した方はもちろん、参加できなかった方、ファンとレイジングに興味がある方に共有する為の場になればと思います。初めての方の参加も大歓迎ですので、どうぞご参加下さい!

【日時】

2018年4月13日(金)13時30分~15時30分

【場所】

花巻市定住交流センター なはんプラザ

(岩手県花巻市大通り1丁目2番21号)

* 花巻駅(新幹線は止まらない駅です)から徒歩2分。

車でお越しの方、駐車場は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

【内容】

FRJ2018参加レポ発表会・意見交換

*認定・准認定ファンドレイザーの受験資格、資格更新に必要な選択研修のポイントを2ポイント取得できます!

【参加費】

500円(当日現金でお支払い下さい)

【主催】

日本ファンドレイジング協会 東北チャプター https://www.facebook.com/jfra.tohoku/

【共催】

NPO法人いわて連携復興センター

【申込先】

電話、FAX、メールにて下記へお申込みください。

【NPO法人いわて連携復興センター (担当:大吹)】

〒024-0061

岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4階

TEL (0197)72-6200 FAX (0197)72-6201

E-Mail obuki@ifc.jp

いわて連携復興センターでは、各市町で活動する復興支援団体が主催する追悼行事の情報をまとめました。

各市町村における東日本大震災津波追悼式典等の開催については、岩手県ホームページにまとめ掲載されております。新しい情報が入りましたら、随時更新いたします。

【岩手県ホームページ】

県内各市町村において、平成30年3月に開催される東日本大震災津波追悼式典等をお知らせします。

(久慈市、野田村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、盛岡市、遠野市にて開催)

※詳しくはこちら→http://www.pref.iwate.jp/fukkounougoki/event/062224.html

【宮古市】

東日本大震災7周年追悼・伝承企画

日程:

3月3日(土)~11日(日) 津波防災週間 ・フォトラリー: ① 津波文化・遺構めぐり、 ② 避難所めぐり

3月10日(土)前夜祭 ・防浪堤夢あかり(雨天中止)

3月11日(日)・追悼・手つなぎ(防浪堤)

・13 時00 分 三王岩周辺(津波石・神木、田老奇跡の一本松)案内

・14 時30 分 集合:X交点より南側(宮古より)

・14 時46 分 地震発生時間 黙祷、手つなぎ追悼

主催:NPO法人津波田老

※詳細はこちら→https://tunamitarou.web.fc2.com/fukkou.html

【山田町】

3.11ともしびのつどい~流し灯篭とキャンドル文字点灯会~

東日本大震災から7年を迎えるにあたり 亡くなった方々を敬い 復興の願いを込め流し灯篭を行い

ペットボトル灯篭で文字を描きます 沢山の方々のご参加をお待ちしております

日程:平成30年3月11日(日)

16:30 ペットボトル灯篭での文字配置開始

17:30 ペットボトル灯篭点灯

18:00 黙祷・海へ灯篭を流します

会場:山田町大沢袴田地区TFCやまだ付近

主催:やまだ夢プロジェクト、山田町社会福祉協議会

協力:(株)カガヤ、株式会社ティエフシー、ビジネスインやまだ

お問合せ:やまだ夢プロジェクト / TEL 080-2844-9049

【大槌】

3.11集い~灯火~

灯ろうに灯りをともし、震災で犠牲になられた方々の鎮魂と復興への祈りをささげます。

日程:平成30年3月11日(日)午後2時30分~5時

場所:シーサイドタウンマスト1階駐車場(荒天時は、中止となります)

主催:大槌町NPO・ボランティア団体連絡協議会

後援:大槌町、大槌町社会福祉協議会、シーサイドタウンマスト

連絡先:3.11集い~灯火~実行委員会 大槌町社協ボランティアセンター内 /TEL 0193-41-1555

備考:どなたでもご参加いただけます。

【釜石市】

とうほくのこよみのよぶね

釜石アート支援プログラム「とうほくのこよみのよぶね」は、活動を開始して7年目を迎えました。

これまで2012年3月から継続的に毎年釜石・大槌で点灯式およびワークショップを開催してきました。

◎ワークショップ◎

数字の行灯を制作したり、行灯を彩る折り紙かざりをつくるワークショップです✂

日程:2018年3月10日(土)13:00~16:00

場所:TETTOギャラリー チームスマイル・釜石PIT 大町北広場(TETTOとPITの間)

備考:持ち物はありません 参加料は無料です

◎点灯式◎

鎮魂の祈りを込めてつくられた「3・11」の数字の形をした行灯に光がともります。

日程:2018年3月11日(日)16:00~19:00

場所:釜石市鵜住居町 根浜海岸 *荒天の場合、中止

備考:防寒対策をしっかりお願いいたします

※詳細はこちら→http://www.ifc.jp/info/fukko/entry-2253.html

【大船渡市】

3.11Candle Night

1,000のキャンドルに祈りと願いをこめて

日程(点灯):3月8日~11日17:00~20:00頃

場所:キャッセン大船渡 千年広場 街区全体

主催:キャッセン大船渡 / TEL 0192-22-7910

三陸鉄道「震災学習列車」運転

岩手県の太平洋沿いを走る三陸鉄道が、2018年3月11日(日)に「震災学習列車」を運行します。

「北リアス線」と「南リアス線」の2コース運行。

通常は団体ツアーの貸切列車として運行されますが、個人でも参加が可能。列車では三陸鉄道社員によるガイドがあるほか、14時46分には黙祷(もくとう)が行われます。

・北リアス線コース 久慈14時25分発→田野畑15時30分着

・南リアス線コース 盛14時15分発→釜石15時25分着

※詳細はこちら→http://www.sanrikutetsudou.com/?p=9532

【盛岡市】

「祈りの灯火 2018 〜あなたに届けたい〜」

「祈りの灯火」は、2011年3月11日に発生した東日本大震災によって犠牲になられた多くの方々の鎮魂と、被害に遭われた方々の心の平安を祈り、復興への誓いを新たにするための行事です。大震災のあった3月11日に、盛岡市の盛岡城跡公園内「もりおか歴史文化館前広場」をメイン会場として、全国の方々から送られた、約1万個の灯籠に灯りをともして祈ります。

今年は、同日、盛岡市内丸の「岩手県公会堂」を会場として行われる、盛岡広域首長懇談会主催の追悼行事の一環として開催されます。

日時:平成30年3月11日(日)13時〜14時46分(黙祷)〜19時

会場:盛岡城跡公園(もりおか歴史文化館前広場)・櫻山神社・東大通商業振興会各店

主催:盛岡広域首長懇談会

共催:もりおか復興支援ネットワーク

内容:復興マーケット・復興屋台、追悼式典(岩手県公会堂)、黙祷、灯籠点灯式、

ステージイベント、映画上映等

※詳細はこちら→https://inorinotomoshibi.jimdo.com/%E7%A5%88%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%81%AF%E7%81%AB-2018/

【県外】

桜ライン311×kanakeno コラボ鉄瓶発売記念イベント「つぎ、つぎ、つぐ」

日時:平成30年3月11日(日)14:30〜17:30

場所:the C(東京都千代田区内神田1-15-10)

※詳細はこちら→http://www.sakura-line311.org/news/info/5637

いわて連携復興センターでは、下記のとおり震災から起因した地域課題を考えるフォーラムを開催します。

今回のテーマは「震災と貧困」です。

この地域課題に対し、行政・社協・NPOなどの支援機関はどのように対処していけばいいのか、

岩手県内外で行っているさまざま支援事例を交えながら考えていきます。

皆様のご参加をお待ちしております。

趣旨

生活困窮者・貧困…。これらのフレーズは、東日本大震災前の岩手県においてはあまり耳にすることが多くはなかった印象があります。これまで生活が厳しい家庭においては、生活保護をはじめとする行政施策や、地域の共助の枠組みで何とかサポートされてきました。しかし東日本大震災後、これまでの地域コミュニティは崩壊し、また仮設住宅や災害公営住宅の入居を繰り返すたびに、コミュニティは崩壊と結集を繰り返すことになりました。その結果、生活困窮者を地域のみで支えるということは難しくなり、生活困窮者・貧困世帯と呼ばれる方は、行政や地域コミュニティ以外の支援やサポートがなければ、日常生活を送るには難しい現状が見えてきました。震災を契機に、被災地域で露わになった貧困という問題を、地域の行政・社協・NPOなどの支援機関はどのように対処していけばいいのか、岩手県内外で行っているさまざま支援事例を交えながら考えていきます。

■日時:平成30年3月9日(金)13:30~15:30 (13:00開場)

■場所:陸前高田市コミュニティホール中会議室

■対象:生活困窮者支援を行う、またこれから支援を行う予定の行政・社協・NPO等の皆様

■定員:30名

■プログラム

・問題提起:「震災と貧困の相関関係」

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 主任研究員 菅野 拓 氏

・地域の取り組み:「震災前から行う貧困世帯支援について」

陸前高田市社会福祉協議会 山本 潤也 氏

・NPOの取り組み:「震災起因の生活困窮者支援の現状」

公益財団法人共生地域創造財団 熊谷 新二 氏

・NPOの取り組み「フードバンクの取り組み」

特定非営利活動法人フードバンク岩手 副代表理事/事務局長 阿部 知幸 氏

・パネルディスカッション:「貧困世帯支援のこれからを考える」

菅野氏×山本氏×熊谷氏×阿部氏 *(会場との質疑込)

主催:特定営利活動法人いわて連携復興センター

協力:特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

特定非営利活動法人フードバンク岩手

参加をご希望の方は、氏名・ご所属・連絡先(メール・電話)を明記の上、FAX:0197-72-6201 もしくはmail: obuki@ifc.jp までお送り下さい。また、いわて連携復興センターのスタッフに直接お伝えいただいても結構です。

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)より、下記イベントのお知らせです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3月23日(金)、仙台市にて「現地会議 in 東北」を開催いたします。

東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)では、被災地・被災者を支援している団体間の連携を促し、支援活動を続けるうえで抱える問題や課題を共に考える場「現地会議」を宮城県・岩手県・福島県にて定期的に開催しています。

「復興とは何で、どこを目指していくのか」

各地で活動に取り組んでおられる方々から、 それぞれが持つ「東北に描く未来」(ビジョン)を共有していただき、東北各地のプレイヤーと共感の輪をつくり、新しいつながりをつくります。

開催概要

【タイトル】現地会議in東北「私が東北に描く未来」

【日時】2018年3月23日(金)13:30-16:30

【会場】仙台エルパーク スタジオホール(仙台市青葉区一番町4-11-1)

※仙台三越・定禅寺通り館の6階にあります

【入場】無料

【主催】東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

【共催】みやぎ広域支援団体連携担当者会議(みこし連)

プログラム

1. スピーチ「私が東北に描く未来」

岩手

菊池広人氏(NPO法人 いわてNPO-NETサポート 事務局長)

下向理奈氏(NPO法人 のんのりのだ物語 代表理事)

宮城

加藤拓馬氏(一般社団法人 まるオフィス 代表理事)

渡辺一馬氏(一般社団法人 ワカツク 代表理事)

福島

霜村真康氏(未来会議 副事務局長 / 菩提院 副住職)

塩田恵介氏(只見線応援ミーティング / 奥会津の地域経済を考える会 事務局長)

2. 交流「これから必要なこと」

スピーチされたビジョンを実現するための「ひと」「なかま」「しくみ」について意見をもらい、この場の議論やつながりをこの日だけのものにせず、 次年度においてしっかりと具体化していくことを目指します。

参加方法

申込フォームからお申込みください(※おひとりずつお申込みください)。

※詳細はこちら→http://www.jpn-civil.net/2014/blog/2018/02/_in_323.html

弊法人も参画しております持続可能な”暮らしの足”を考えるフォーラム実行委員会のご案内です。

持続可能な“暮らしの足”を考えるフォーラムin東北

開催日:3月4日(日) 13:00~17:00(12:30開場)

会場:住友生命仙台中央ビル(SS30) 仙台市青葉区中央4丁目6-1 8階

(宮城大学サテライトキャンパス第一会議室)

人口減少、高齢社会の到来、免許返納後の不安……

私たちの暮らしに欠かせない“移動”の確保は喫緊の課題です。

これまで、“交通・地域・福祉”などの「制度」や、“行政・事業者・NPO”などの「担い手」を中心としてきた視点を、

人や地域を中心に捉えなおすと、制度や担い手の“隙間”が多様で豊かな可能性ある存在に変わります。

専門家による最新の情勢や取り組み事例を学びながら、豊かな“暮らしの足”のためにできる事を考えてみませんか?

プログラム(予定)

■ 第1部:ミニ講演

吉田樹氏福島大学人文社会学群経済経営学類准教授

徳永幸之氏宮城大学事業構想学群事業プランニング学類教授

若菜千穂氏(特非)いわて地域づくり支援センター事務局長

■ 第2部:トークセッション

後藤好邦氏山形市企画調整課係長

長純一氏石巻市立病院開成仮診療所所長兼包括ケアセンター所長

吉田樹氏、若菜千穂氏、徳永幸之氏

◆コーディネーター◆

菊池広人氏 (特非)いわてNPO‐NETサポート事務局長

お申込方法

ウェブサイトからお申込みの場合下記URLから参加申し込みフォームにアクセスの上、

必要事項を入力の上お申込みください。

[参加申し込みフォームURL]

http://urx.red/IoKD

メール/FAXからお申込みの場合

①お名前②ご所属③連絡先(電話・メール)、④事前アンケートの4点を、下記事務局までご連絡ください。

お問い合わせ先

持続可能な”暮らしの足”を考えるフォーラム実行委員会

tohoku.kurashinoashi@gmail.com