2月3日(月)、盛岡市・岩手県公会堂を会場に「いわてNPO災害支援ネットワーク研修会『能登半島地震支援から学ぶ~自分の地域が被災した時、あなたはどうする?~』」を開催しました。

当日は県内各地から行政・企業・NPO・防災士など計36名の方々にご参加いただきました。

研修会前半の講義では、一般社団法人Jumpの千葉泰彦氏、一般社団法人OPENJAPANの肥田浩氏、一般社団法人ピースボート災害支援センター大塩さやか氏の3名を講師にお招きし、災害時支援の現状と課題について話題提供いただきました。

千葉泰彦氏からは、2016年に発災した台風10号のご自身の被災経験やこれまでの被災地支援を基に、発災後からの復旧や生活再建までのプロセスや被災地支援に関わる法制度の概況についてお話いただきました。

肥田氏からは、能登半島地震支援を事例として、重機操作などの技術系の専門NPOとしての被災地の入り方や、復旧プロセスについてお話いただきました。また、「受援力(外部からの支援を受け入れる力)」を高める必要性がある一方、全国各地で災害が多発する現在では東日本大震災のような全国各地から支援者が駆けつけるような状況にはなりづらいと指摘し、一定程度被災地域での自力復興していく力も養っていかなければならないといったコメントもいただきました。

大塩氏からも、能登半島地震支援を事例として、主に避難所や応急仮設住宅でのソフト支援の専門NPOとしての立場から、炊出し支援の調整やコミュニティ支援などの実践報告、「できる人ができる時にできることをやる」ための多機関連携の必要性についてお話いただきました。

後半はグループ毎に参加者の皆さん同士でグループワークを行い、講義の感想共有や参加者それぞれが平時・災害時に行っている業務・活動の確認、災害時の活動での課題感について意見を出し合いました。

参加者からは

・現場の生の声、リアルタイムの声が聞こえたので参考になりました。

・災害時のリアルな動きが分かりました。受援力という言葉が一番心に刺さりました。

・災害は多連携が必要で、そのためにとても重要な講義であったと思います。

といった感想が寄せられました。

1月24日(金)に、岩手県主催、いわて中間支援ネットワーク企画運営「NPO実務スキルアップセミナー」が北上市のさくらホール(北上市文化交流センター)にて開催され、いわて連携復興センターから3名で受講しました。

※当法人は、いわて中間支援ネットワーク構成団体の一員です。

本セミナーは、以下の5つの講座がありました。(カッコ内は講師)

第1講座:NPOとは?NPOで働く意義

(見年代 瞳 氏:NPO法人やませデザイン会議 事務局次長)

第2講座:連携・協働の必要性

(小野寺 浩樹 氏:いちのせき市民活動センター センター長)

第3講座:組織内で成果を引き出す力

(新田 真理子:NPO法人いわて連携復興センター 事務局長)

第4講座:経営資源を獲得する事業立案

(櫻田 七海 氏:NPO法人まちサポ雫石 代表理事)

第5講座:認定NPO法人の説明、情報交換・交流

(岩手県生活環境部若者女性協働推進室 認定NPO法人専門員)

(中村 恭香 氏:NPO法人いわてNPOフォーラム21 事務局長)

第1講座では、社会の仕組みと市民の関係やNPOとは?NPO法とは?などを学び、第2講座では、まちを支える市民活動やプロ市民の存在こそがまちの豊かさであるということ、市民活動団体や地域コミュニティ、行政、企業等の様々な主体との協働の必要性を学びました。

第3講座では、組織のビジョン・ミッションやステークホルダーとの関わりを再認識し、組織内外でのコミュニケーションの大切さについて学び、第4講座では、NPOが事業を行うために必要なモノやコトの中から「資金」について学び、決められたテーマに沿って実際に申請書を書いてみました。

最後の第5講座では認定NPO法人の制度について改めて学び、全体を通しての質疑応答がありました。

当日は、30人近くの方が参加されており、改めてNPO初任者向けセミナーのニーズを知ることができました。

いわて連携復興センターは、今後もいわて中間支援ネットワークの一員として、地域や団体に必要な講座や事業に取り組んで参ります。

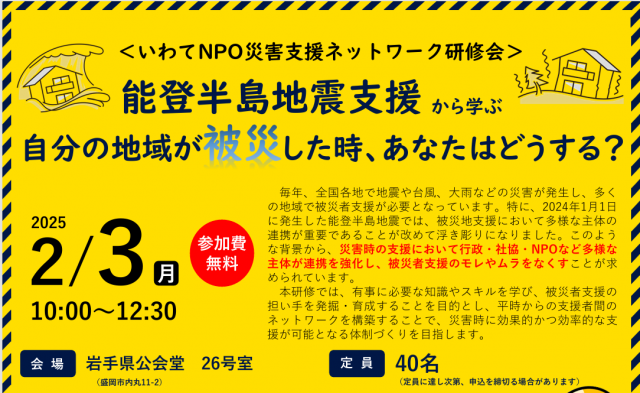

いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)から研修会のご案内です。

================================================

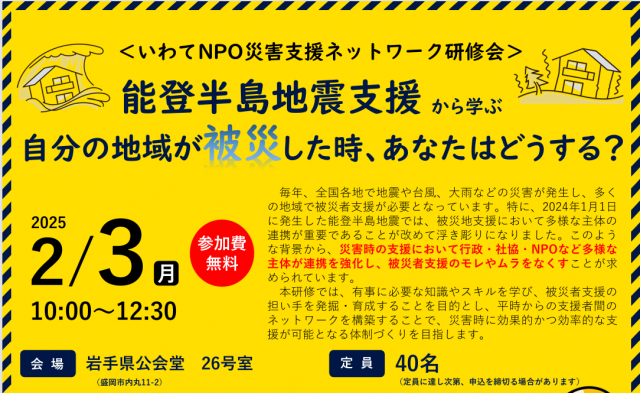

能登半島地震支援 から学ぶ

自分の地域が被災した時、あなたはどうする?

================================================

毎年、全国各地で地震や台風、大雨などの災害が発生し、多くの地域で被災者支援が必要となっています。特に、2024年1月1日に発生した能登半島地震では、被災地支援において多様な主体の連携が重要であることが改めて浮き彫りになりました。このような背景から、災害時の支援において行政・社協・NPOなど多様な主体が連携を強化し、被災者支援のモレやムラをなくすことが求められています。

本研修では、有事に必要な知識やスキルを学び、被災者支援の担い手を発掘・育成することを目的とし、平時からの支援者間のネットワークを構築することで、災害時に効果的かつ効率的な支援が可能となる体制づくりを目指します。

●開催日時:2025年2月3日(月)10:00~12:30 ※9:30~開場・受付開始

●会場:岩手県公会堂 26号室

●内容:

10:00~ 開会挨拶・趣旨説明

10:10~ 講義:災害時支援の現場と課題

各講師による事例紹介や災害時における支援者としての

役割、必要な知識・スキルについて学びます。

【主な内容】

・発災時の復旧プロセスについて、全体的な概要

・専門NPO(技術系)の復旧プロセスと多機関連携事例について

・専門NPO(ソフト支援)の流れと多機関連携事例について

11:20~12:00 グループワーク

参加者同士でグループディスカッションを行い、支援の課題や解決策を共有します。

12:00~12:30 全体共有・まとめ

●講師:

一般社団法人Jump 代表理事 千葉 泰彦 氏

一般社団法人OPENJAPAN 副代表 肥田 浩 氏

一般社団法人ピースボート災害支援センター 現地コーディネーター 大塩 さやか 氏

●参加費:無料/定員40名

●対象:被災者支援に関心のある行政、社協、NPO、ボランティア団体、一般市民など

●申込方法:下記チラシよりFAX又は申込フォームからお申込み下さい

(申込期限:2025年1月30日(木)まで)

①参加申込フォーム(QR)からのお申込み https://x.gd/kLMkd

②メールでお申込みされる際は、

件名を「INDS研修会申込み」として、「申込担当者名」、「所属団体名」、「電話番号」、「参加者氏名」を記入のうえ、 メール(segawa@ifc.jp)でお申込みください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク( NPO法人いわて連携復興センター) 担当:瀬川

携帯: 080-5736-0433 / FAX:0197-72-6201 / MAIL: segawa@ifc.jp

いわて連携復興センターも運営に関わっております、NPO活動交流センターからのご案内です。

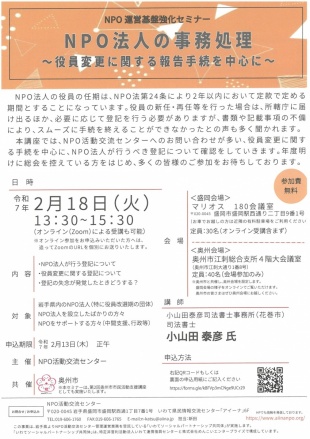

≪第6回NPO運営基盤強化セミナー≫ NPO法人の事務処理 ~役員変更に関する報告手続きを中心に~

NPO法人の役員の任期は、NPO法第24条により2年以内において定款で定める期間とすることになっています。

役員の新任・再任等を行った場合は、所轄庁に届け出るほか必要に応じ 登記を行う必要がありますが、

書類や記載事項の不備により、スムーズに手続を終えることができなかったとの声も多く聞かれます 。

本講座では、NPO活動交流センターへのお問い合わせが多い、役員変更に関する手続を中心に

NPO法人が行うべき登記について確認をしていきます。

年度明けに総会を控えている方をはじめ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】2025年2月18日(火)13:00~15:30(オンラインZoomによる受講も可能)

【盛岡会場】マリオス 180会議室(盛岡市盛岡駅西通2目9-1)

〈定員〉30名(オンラインによる受講含まず)

【奥州会場】奥州市江刺総合支所4階大会議室 奥州市江刺大通り1-8

〈定員〉40名(会場参加のみ)

※奥州市と共催し、奥州会場を設定します。

盛岡会場の様子をオンラインでご覧いただけます。

奥州市の皆さまはぜひ奥州会場にお越しください。

【講師】小山田 泰彦 氏(司法書士)

【内容】

・NPO法人が行う登記について

・役員変更に関する登記について

・登記の失念が発覚したときどうする?

【参加費】無料

【申込期限】2025年2月13日(木)正午

【お申込/お問合せ】NPO活動交流センター(いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F)

TEL:019-6606-1760 FAX:019-606-1765 E-mail:n-katsu@aiina.jp 担当:新田

※下記チラシをクリックしてQRコードよりお申込みできます。

または、申込用紙にご記入の上、NPO活動交流センターまでFAX・メールでお送りください。

いわて連携復興センターも参画しております、

いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)から研修会のご案内です。

================================================

能登半島地震支援 から学ぶ

自分の地域が被災した時、あなたはどうする?

================================================

毎年、全国各地で地震や台風、大雨などの災害が発生し、多くの地域で被災者支援が必要となっています。特に、2024年1月1日に発生した能登半島地震では、被災地支援において多様な主体の連携が重要であることが改めて浮き彫りになりました。このような背景から、災害時の支援において行政・社協・NPOなど多様な主体が連携を強化し、被災者支援のモレやムラをなくすことが求められています。

本研修では、有事に必要な知識やスキルを学び、被災者支援の担い手を発掘・育成することを目的とし、平時からの支援者間のネットワークを構築することで、災害時に効果的かつ効率的な支援が可能となる体制づくりを目指します。

●開催日時:2025年2月3日(月)10:00~12:30 ※9:30~開場・受付開始

●会場:岩手県公会堂 26号室

●内容:

10:00~ 開会挨拶・趣旨説明

10:10~ 講義:災害時支援の現場と課題

各講師による事例紹介や災害時における支援者としての

役割、必要な知識・スキルについて学びます。

【主な内容】

・発災時の復旧プロセスについて、全体的な概要

・専門NPO(技術系)の復旧プロセスと多機関連携事例について

・専門NPO(ソフト支援)の流れと多機関連携事例について

11:20~12:00 グループワーク

参加者同士でグループディスカッションを行い、支援の課題や解決策を共有します。

12:00~12:30 全体共有・まとめ

●講師:

一般社団法人Jump 代表理事 千葉 泰彦 氏

一般社団法人OPENJAPAN 副代表 肥田 浩 氏

一般社団法人ピースボート災害支援センター 現地コーディネーター 大塩 さやか 氏

●参加費:無料/定員40名

●対象:被災者支援に関心のある行政、社協、NPO、ボランティア団体、一般市民など

●申込方法:下記チラシよりFAX又は申込フォームからお申込み下さい

(申込期限:2025年1月30日(木)まで)

①参加申込フォーム(QR)からのお申込み https://x.gd/kLMkd

②メールでお申込みされる際は、

件名を「INDS研修会申込み」として、「申込担当者名」、「所属団体名」、「電話番号」、「参加者氏名」を記入のうえ、 メール(segawa@ifc.jp)でお申込みください。

●お問合せ:いわてNPO災害支援ネットワーク( NPO法人いわて連携復興センター) 担当:瀬川

携帯: 080-5736-0433 / FAX:0197-72-6201 / MAIL: segawa@ifc.jp

いわて連携復興センターも運営に関わっております、NPO活動交流センターからのご案内です。

≪第5回NPO運営基盤強化セミナー≫ NPO活動に役立つ「マーケティング入門」~提案する価値を考える~

NPOの活動は、多くの人々の応援を受けることによって、充実した活動となり、さらに継続して活動することができます。

一方で、NPOが直面する課題の一つに「財源確保」が挙げられます。NPOの財源構造は多様で、そのどれにおいても共通して求められるのが、社会や地域へのインパクトです。そのインパクトを創出するためには、地域の状況を理解し、活動の対象者や支援者などのステークスホルダー(※)を巻き込むことが大切です。

本講座では、認知度向上やサービスの利用促進などにもつながるマーケテイングの基礎を学ぶことで、団体自身の価値や、NPOが関わる多様なステークスホルダーにとっての価値を改めて考え、共感を生み出すコミュニケーションの在り方について考えるきっかけとします。みなさまのご参加をお待ちしています。

※ここでのステークスホルダーとは、受益者、資金提供者、ボランティア、地域住民、自治会などを指します。

【日時】2025年2月4日(火)13:00~15:00 (オンラインZoomによる受講も可能)

【会場】いわて県民情報交流センター(アイーナ)会議室810

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1

【講師】伊藤 美希子 氏

(株式会社ビーアイシーピー・ハナレ 代表取締役/一般社団法人邑サポートスタッフ)

【内容】

・NPOにとってのマーケティングとは?

・自団体の強みと相手の便益を考えるワーク

【定員】30名(オンラインによる受講含まず)

【参加費】無料

【申込期限】2025年1月30日(木)正午

【お申込/お問合せ】NPO活動交流センター(いわて県民情報交流センター「アイーナ」6F)

TEL:019-6606-1760 FAX:019-606-1765 E-mail:n-katsu@aiina.jp 担当:新田

※下記チラシをクリックしてQRコードよりお申込みできます。

または、申込用紙にご記入の上、NPO活動交流センターまでFAX・メールでお送りください。

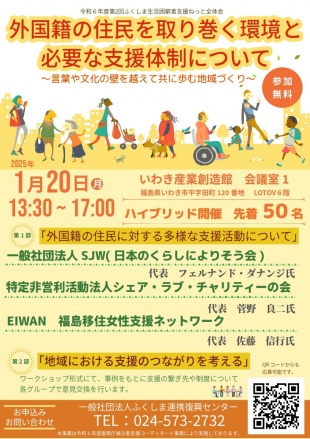

【ご案内】令和6年度第2回ふくしま生活困窮者支援ねっと全体会『外国籍の住民を取り巻く環境と 必要な支援体制について』開催のお知らせ

3県連携復興センターの取組み < 活動の記録 - 2024年12月18日

一般社団法人ふくしま連携復興センター様からのご案内です。

外国籍の住民を取り巻く環境と必要な支援体制について

~言葉や文化の壁を越えて共に歩む地域づくり~

●開催日時:2025年1月20日(月)13:30~17:00

●開催方法:ハイブリット開催 先着50名

●会場:いわき産業創造館 会議室1

(〒970-8026 福島県いわき市平字田町120番地 LATOV6階)

※オンライン参加の方には、前日までにZoomのURLをお送りいたします。

●参加費:無料

●お申込み方法:チラシのQRコードまたはFAXでお申し込みください。

●申込期限:2025年1月15日(水)17:00まで

●内容:

第1部 「外国籍の住民に対する多様な支援活動について」

一般社団法人SJW(日本のくらしによりそう会) 代表 フェルナンド・ダナンジ 氏

特定非営利活動法人シェア・ラブ・チャリティーの会 代表 菅野 良二 氏

EIWAN 福島移住女性支援ネットワーク 代表 佐藤 信行 氏

第2部「地域における支援のつながりを考える」ワークショップ

ワークショップ形式にて、事例をもとに支援の繋ぎ先や制度について各グループで意見交換を行います。

●お問合せ:

生活困窮者支援ねっと事務局 一般社団法人ふくしま連携復興センター

Mail:info@f-renpuku.org TEL : 024-573-2732

【活動報告】Youth Memory ~311を経験した若者たちの声~ In釜石高校

活動の記録 - 2024年12月11日

昨年度までは、JCNと共に実施していたユースサミット・ユースダイアログを今年度からいわて連携復興センターでも実施することになりました。

その今年度1回目を11月28日に釜石高校を会場に開催いたしました。

釜石高校ではゼミの時間があり、防災や福祉のゼミに参加している学生や夢団(防災・伝承)の9名の方々に参加していただきました。

登壇者は岩手県大槌町出身、福島県富岡町出身の2名に当時の体験、状況や・これまでの変化等についてお話いただきました。

体験談を聞いたあとは3つのテーマについて参加者と登壇者で意見交換を行いました。

沿岸に居ても、震災の話を聞く機会がなかった方やうっすらとしか記憶が残っていない生徒の方もいて、みなさん真剣にお話を聞き、ワークに取り組んでいました!

第2回は12月18日花巻東高校の探究授業の時間を活用させていただき実施いたします。

東日本大震災から13年が経ち、ハード面の整備が進み新たなまちの風景が広がっています。NPOの多くは、復興や震災で加速化した沿岸地域の人口減少、それに伴いコミュニティや福祉、子どもを取り巻く環境など未だに震災起因による地域の課題解決に取り組んでいます。

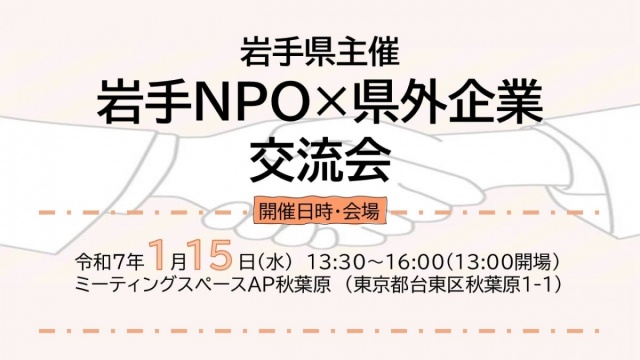

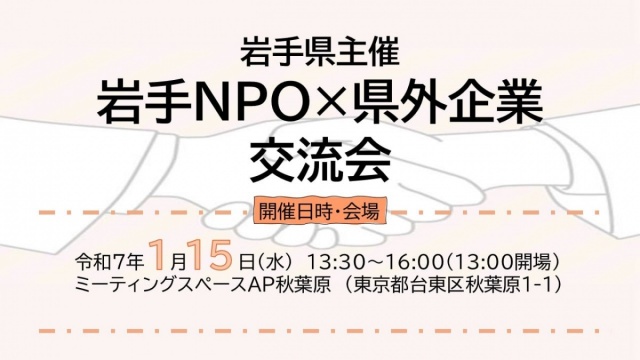

本交流会では、震災から現在までの NPOの活動と状況を共有させていただき、実現可能な連携や協働、協力の方法を考えていきます。またこの機会を活用し、企業の皆様とNPOとの紡ぎ直しも図りたいと考えております。新しい協働事例のきっかけづくりに、そして、当時の想いや記憶の振り返りの機会として、皆様の御参加をお待ちしております。

【開催日時】令和7年1月15日(水)13:30~16:00(開場13:00)

【会場】ミーティングスペースAP秋葉原 B+Cルーム (東京都台東区秋葉原1-1)

【対象】企業の皆様/行政・支援団体の皆様/岩手にゆかりのある皆様(ご興味のある方ならどなたでも参加できます)

【内容】・岩手の復興状況やNPOの取組みをお伝えします

・岩手のNPOを知るコーディネーターがマッチング相談や全体交流をサポートします

【プログラム】

13:30~ 岩手県挨拶・開催趣旨

13:50~ <第1部>震災からの活動の変化と現在の状況について

NPO2団体による基調講演

14:30~ <第2部>企業とNPOのマッチング交流会(自由交流)

15:20~ 閉会

【申込方法】以下のいずれかからお申込み下さい。

①添付の申込み用紙にご記入の上、0197-72-6201にFAXいただくか、join@ifc.jpまでお送りください。

②Googleフォーム https://forms.gle/FhECT46mwroACYHB7

【申込期限】令和7年1月10日(金)18:00まで

※事前申込制・定員30社

※参加者定員になり次第予約を締め切らせていただく場合がございます。

主催:岩手県

運営:特定非営利活動法人いわて連携復興センター

本事業は令和6年度NPO等による復興支援事業として特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県から受託し、事業運営を行っています。

【お問合せ/お申込み】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザ南館7階

TEL:0197-72-6200 FAX:0197-72-6201 E-mail:join@ifc.jp 担当:菅原

参加NPOの情報についてはHPに掲載しております。

随時更新していきますのでぜひご覧ください。

https://www.ifc.jp/news/notice/entry-5002.html

参加NPOが確定しました!

令和7年1月15日(水)に行われます「岩手NPO×県外企業交流会」に参加する岩手NPO紹介ページです。参加が決まったNPOとホームページURLを掲載していきます。参加が決まり次第順次情報を掲載していきますので、交流会当日までにお目通しいただき、直接お話を聞きたい団体の目星をつけていただけますと幸いでございます。

岩手NPO×県外企業交流会のお申し込みは、下記フォームからお願いいたします。

https://forms.gle/wTXbqsHCao1nv3zH9

「岩手NPO×県外企業交流会」参加NPO

※カッコ内には所在地を記載しています。

【NPO法人津波太郎(宮古市)】

https://tunamitarou.web.fc2.com/

【一般社団法人浄土日和(宮古市)】

https://www.facebook.com/JODOBIYORI/

【NPO法人輝きの和(宮古市)】

https://www.instagram.com/kagayakinowa?igsh=cHZxNXF2emt6emZ6

【一般社団法人BlessU(山田町)】

https://mothers-blessu.org/

【NPO法人吉里吉里国(大槌町)】

https://kirikirikoku.org/

【NPO法人おおつちのあそび(大槌町)】

https://otsuchinoasobi.com/

【認定NPO法人おはなしころりん(大船渡市)】

https://www.ohanashikororin.org/

【認定NPO法人桜ライン311(陸前高田市)】

https://www.sakura-line311.org/

【NPO法人まぁむたかた(陸前高田市)】

https://maamtakata.blogspot.com/

【NPO法人SET(陸前高田市)】

https://www.nposet.org/

【いわて学生ボランティアネットワーク(盛岡市)】

http://iwatesvn.site/

【認定NPO法人インクルいわて(盛岡市)】

https://incluiwate.jp/

【認定NPO法人心の架け橋いわて(盛岡市)】

https://kokorogake.org/

【NPO法人遠野まごころネット(遠野市)】

https://tonomagokoro.net/

【一般社団法人いわて圏(一関市)】

https://iwate-ken.com/

【NPO法人東北岩手応援チャンネル(東京都)】

https://www.facebook.com/share/18X7YED6rV/?mibextid=wwXIfr

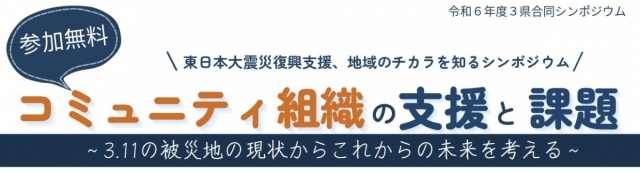

いわて連携復興センター主催シンポジウムのご案内です。

東日本大震災の被災地における自治会などの地域コミュニティの現状や、必要な支援について話し合うシンポジウムを開催します。当日は、岩手県、宮城県、福島県の状況を踏まえ、被災地のコミュニティを運営する住民や、支援団体、自治体から登壇者を招き、情報提供や意見交換を行います。また、各県共通の支援のあり方や今後の課題についても議論します。シンポジウム終了後には登壇者と参加者の意見交換を目的とした交流会も実施します。皆さまのご参加をお待ちしております。

【日時】2024年12月10日(火)13:00~17:15 ※交流会は任意参加です

【会場】仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール

宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-15F(アエル5F)

※会場駐車場は有料となります。

(オンラインZoomによる受講も可能)

【プログラム】

●開会

●分科会

・分科会1テーマ:「コミュニティ形成支援は必要か?」

・分科会2テーマ:「被災コミュニティにおける学生ボランティアの支援」

・分科会3テーマ:「広域避難における被災者支援の変化」

●全体会「被災地の地域づくりのこれから」

●閉会

●交流会「シンポジウムで得た気づきを共有しよう」

【定員】100名(オンライン300名)

交流会参加定員(会場30名、オンライン20名 各先着申込み)

【申込フォーム】https://forms.gle/Mvp2wdnn5AvT2qQx7

【申込期限】2024年12月6日(金)18:00まで

【主催】

特定非営利活動法人いわて連携復興センター / 一般社団法人みやぎ連携復興センター

一般社団法人ふくしま連携復興センター / 一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター

【後援】岩手県、宮城県、福島県

【お問合せ】

一般社団法人みちのく復興・地域デザインセンター(担当:太田・加藤)

TEL:022-797-6708

E-mail:info@michinoku-design.org

※本事業は令和6年度復興庁被災者支援コーディネート事業により実施しております。

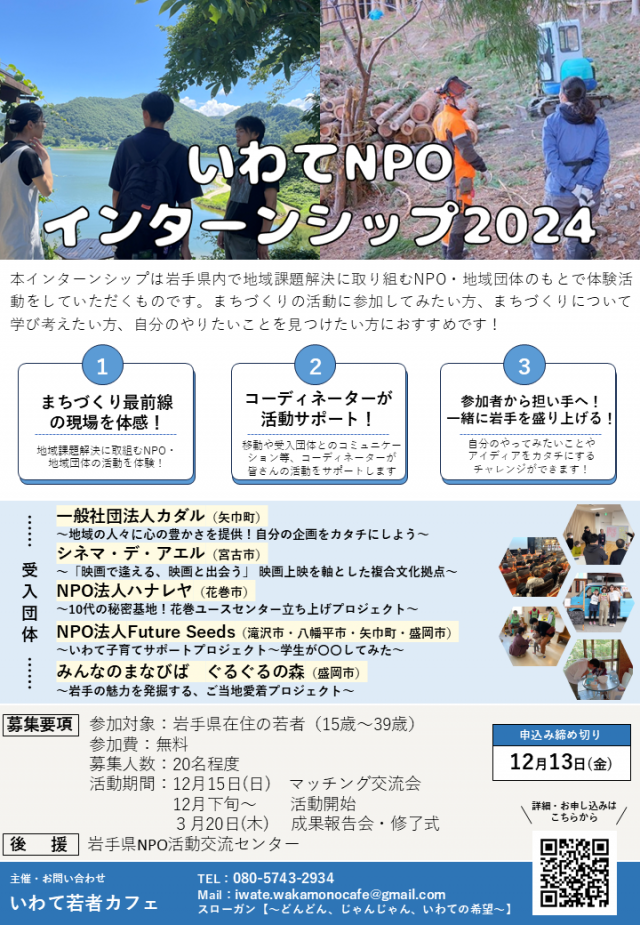

いわて連携復興センターが岩手県から受託・運営しております、

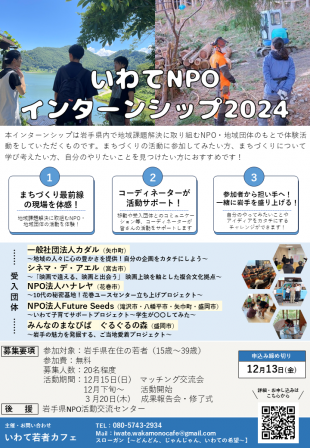

いわて若者カフェから「いわてNPOインターンシップ2024(春季)」参加者募集のご案内です。

岩手県内の若者の皆さん、多様なまちづくり・社会課題解決に取組むNPOの活動を体験してみませんか?

例えば、このような悩みをお持ちでないでしょうか?

▶冬休み~春休みのインターンシップ先を探している!

▶進学・就職に向けて「ガクチカ・自己 PR 」に繋がる体験をしたい!

▶地域貢献やまちづくりに関心はあるけど、どんな関わり方ができるのか、働き方があるのか分からない…

そのような悩みを解決する場として、「いわてNPOインターンシップ」を開催します!

ぜひみなさんのご参加お待ちしております!

~~~~~

■いわてNPOインターンシップとは…

本インターンシップは、岩手県内で地域課題解決に取組むNPO・地域団体のもとで体験活動をしていただくものです。

まちづくりの活動に参加してみたい方、まちづくりにちて学び考えたい方、自分のやりたいことを見つけたい方におすすめです!

■募集要項

〇参加対象:岩手県在住の若者(15歳~39歳)

〇参加費:無料

〇募集人数:20名程度

〇活動期間:12月~3月 ※活動先によって活動頻度、活動期間は異なります。

※プログラムの詳細はこちら(https://iwatewakamono.net/archives/14900)をご参照ください。

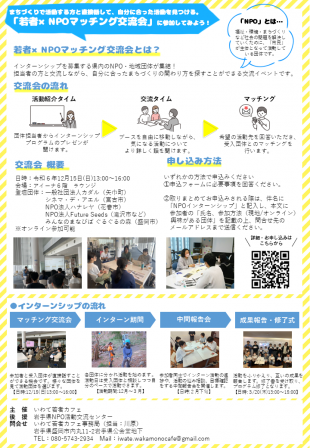

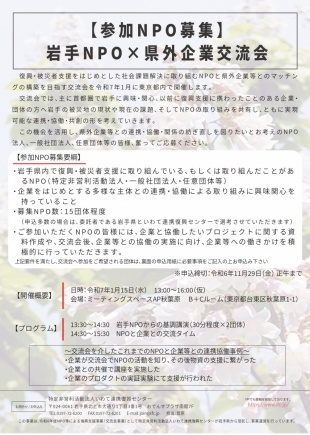

復興・被災者支援をはじめとした社会課題解決に取り組むNPOと県外企業等とのマッチングの構築を目指す交流会を令和7年1月に東京都内で開催します。

交流会では、主に首都圏で岩手に興味・関心、以前に復興支援に携わったことのある企業・団体の方へ岩手の被災地の現状や現在の課題、そしてNPOの取り組みを共有し、ともに実現可能な連携・協働・共創の形を考えていきます。

この機会を活用し、県外企業等との連携・協働・関係の紡ぎ直しを図りたいとお考えのNPO法人、一般社団法人、任意団体等の皆様、奮ってご応募ください。

【参加NPO募集要綱】

・岩手県内で復興・被災者支援に取り組んでいる、もしくは取り組んだことがあるNPO

(特定非営利活動法人・一般社団法人・任意団体等)

・企業をはじめとする多様な主体との連携・協働による取組に興味・関心を持っていること

・募集NPO数:15団体程度

(申込多数の場合は、委託者である岩手県といわて連携復興センターで選考をさせていただきます)

・ご参加いただくNPOの皆様には、企業と協働したいプロジェクトに関する資料作成や、交流会後、企業等との協働の実施に向け、企業等への働きかけを積極的に行っていただきます

上記要件を満たし、交流会へ参加をご希望される団体は、チラシ裏の申込用紙に必要事項をご記入の上お申込み下さい。

●申込締切:令和6年11月29日(金) 正午まで

【岩手NPO×県外企業 交流会開催概要】

日時:令和7年1月15日(金)13:00~16:00(仮)

場所:ミーティングスペースAP秋葉原 B+Cルーム(東京都台東区秋葉原1-1)

【プログラム(予定)】

13:30~14:30 岩手NPOからの基調講演(30分程度×2団体)

14:30~15:30 NPOと企業との交流タイム

【交流会を介したこれまでのNPOと企業等との連携協働事例】

・企業が交流会でNPOの活動を知り、その後物資の支援に繋がった

・企業との共催で講座を実施した

・企業のプロダクトの実証実験にて支援が行われた

E-mailでお申し込みの場合、タイトルを「県外企業交流会参加申込」としていただき、お名前、団体名、連絡先、メールアドレス、企業と連携したい取組をご記入ください。

【お問合せ / お申込み】

特定非営利活動法人 いわて連携復興センター

Tel:0197-72-6200 Fax:0197-72-6201 E-mail:join@ifc.jp 担当:菅原

〒024-0061 岩手県北上市大通り1-3-1 おでんせプラザ南館7F

この事業は、令和6年度NPO等による復興支援事業(交流会事業)として、特定非営利活動法人いわて連携復興センターが岩手県から受託し、事業運営を行っています

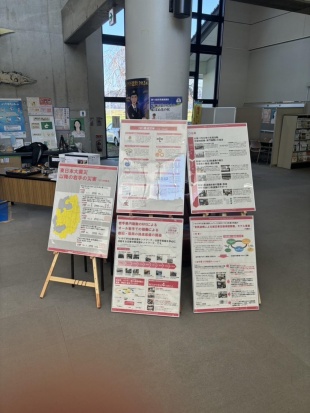

いわて連携復興センターも参画している「いわてNPO災害支援ネットワーク」では、

11月10日(日)に遠野市と花巻市を会場に行われた「岩手県総合防災訓練」に参加しました。

訓練時の被害想定は、未明にかけて猛烈な雨による土砂災害や浸水被害が発生し、避難指示が発令された想定で実施。当日は、69の訓練項目に、67関係機関から約3,759人が参加されました。

遠野市を会場とした訓練の中には、LINEアプリを使った避難所受け付け訓練や、これまで把握の難しかった在宅避難者や車避難者支援するために開発されたシステムの実証実験、妊婦が避難したことを想定し、遠隔で胎児の心拍数の確認をする訓練なども行われていました。また、花巻市では飼い主が連れた犬や猫などのペットが避難所で過ごす訓練等が行われていました。

私たちINDSでは、遠野市福祉の里の展示ブースに出展。活動紹介パネルや資機材の展示と共に、遠野市の5者包括協定*¹の取組み紹介や、三井住友海上様と連携し防災グッズの紹介や水災被害VR体験を行いました。今後も、関係機関との繋がり作りや、活動の発信など災害時の対応力強化に努めていきます。

*¹ 遠野市、遠野市社会福祉協議会、一般社団法人遠野市青年会議所、NPO法人遠野まごころネット、認定NPO法人遠野山里暮らしネットワークの5団体が平時から協力し合い、防災の向上を目指すことを目的に『遠野市協働での災害時支援及び復旧・復興推進に向けた包括協定』を2023年3月19日に締結。

【活動報告】「ぼうさいこくたい2024」に参加しました

活動の記録 - 2024年11月07日

10月19日(土)~20日(日)、「ぼうさいこくたい2024」が熊本県熊本市で開催され、

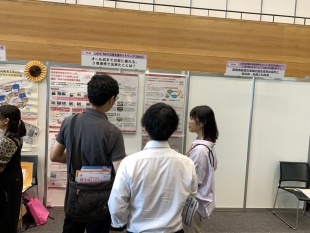

いわて連携復興センターが事務局をしております、いわてNPO災害支援ネットワーク(INDS)として参加・ポスター展示してしました。

INDSのポスター展示では、岩手県での災害対応における3者連携推進に向けた取組み紹介を発表させていただきました。

今回のぼうさいこくたいは、出展者数404、来場者数1万7千人以上と過去最大規模での開催とのことで、ポスター展示では全国各地からいらした企業・行政・NPO・一般市民の皆さまと交流・意見交換させていただくことができました。

また、19日(土)には内閣府主催「『官民連携による被災者支援体制構築』モデル事業意見交換会」に参加。

岩手県も当モデル事業に取り組んでおりますが、意見交換会では全国各地でモデル事業に関わる行政・社会福祉協議会・NPOの担当者の皆さまと各地の実情、課題感などについて情報交換させていただく機会となりました。

INDSでは、今回のぼうさいこくたいで得られた知見・新たなつながりを岩手に持ち帰り、今後の岩手の防災・減災の推進に活かしていく所存です。

交流させていただいた皆さま、ぼうさいこくたい2024の企画・運営に携わられた皆さま、誠にありがとうございました。

【活動報告】いわてNPOインターンシップ成果報告会を開催しました

活動の記録 - 2024年11月07日

いわて連携復興センターが岩手県から受託・運営しております、

いわて若者カフェからご報告です。

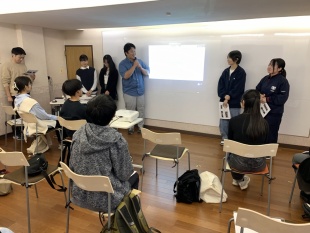

2024年8月~10月の2か月弱の間、若者が岩手県内で地域課題解決に取組むNPO・地域団体のもとで体験活動をしていく「いわてNPOインターンシップ」を実施してきました。そして、10月14日(土)にいわて若者カフェを会場に、成果報告会が開催されました。

2024年8月~10月の2か月弱の間、若者が岩手県内で地域課題解決に取組むNPO・地域団体のもとで体験活動をしていく「いわてNPOインターンシップ(夏季)」を実施してきました。そして、10月14日(土)にいわて若者カフェを会場として、成果報告会が開催されました。

当日の成果報告会ではインターンシップ参加者、受入団体のご担当者様、一般聴講者含めて31名が参加。

インターン参加者からは、それぞれのインターン先の団体から与えられたミッションに対して、どのように取り組んだか発表いただきました。

また、与えられたミッションだけでなく、自分たちが活動を通じて何を得たいか、成長したいか等、活動前に作成した「目標設定シート」に対しての評価・ふりかえりなども行いました。

どんな発見・気づきがあったか、何が難しかったか、どこにNPOの可能性を感じられたかなど、実際行った活動に自分たちの気づき・学びも乗せて報告いただきました。

インターン参加者からの発表の後には、受入団体のご担当者様からも活動のフィードバックをお話いただきました。

一人ひとりの活動に対する向き合い方や変化について、インターンを受け入れることによって生まれた団体内の変化などについてコメントをいただきました。

報告会の最後では、インターン参加者へ岩手県環境生活部若者女性協働推進室の阿部美登利室長から修了証が授与されました。

成果報告会終了後は、お菓子やジュースを食べながら活動チームの枠を越えた交流会を開催。

「自分たちのチームでは、この時こんなハプニングがあった」、「インターン終了後もインターン先の地域に遊びに行く予定」など、今後に繋がるざっくばらんな交流・情報交換ができました!

ご参加いただいたインターン参加者、受入団体の皆さまからは以下のようなご感想をいただきました。

【インターン参加者】

・地域活動のことを全然知らなかったが、今回の活動を通してもっと地域に密接に取りくんでいきたいと考えるようになった。

・以前はNPOは人のために何かをするところと思っていたが、インターンシップを通じて、それだけではなく、個人が自分の興味関心のあることを地域のための活動に繋げて取り組んでいる、私たちにとって身近なものだということを知ることができた。

【受入団体】

・インターン生を受け入れることで、新しい気づきや発想を取り入れることが出来ました。また、インターン生を通じた関係の広がりを得ることが出来ました。

・学生目線でどんな居場所があったらよいか、一緒に考えながら活動できてよかった。

ご参加いただいたインターン参加者の皆さま、受入協力いただいた団体の皆さま、誠にありがとうございました。